ce que j’écris n’a pas vraiment de début, pas de fin, et je reviens toujours au même endroit du récit.

ce que j’écris n’a pas vraiment de début, pas de fin, et je reviens toujours au même endroit du récit.

Cela s’appelle broder. Et Emmanuelle Pagano a cette honnêteté de nous avouer dès le départ sa propension à ne pas faire autre chose. Mais on peut broder de bien des façons. On peut broder pour tromper des prétendants, telle Pénélope. On peut broder pour se tromper aussi. Se livrer toute entière à l’acte de faire et rien qu’à lui. Dans le seul but de tromper une attente, par la frénésie du même acte sans cesse recommencé. Dans la hantise de l’ennui.

Ici l’ennui, c’était comme poser un cadre vide devant les après-midi, et l’accrocher au mur. C’était vivable. C’était reproductible.

Celle qui forme ici le fil avec lequel les deux auteures tissent leur récit, c’est une tante. Chez qui, précisément, on sent l’attente, l’ennui, mais dépouillé du trépignement qui l’habite le plus souvent. Comme rasséréné. La tante est un de ces personnages que compte toute famille. Une tante un peu butée. Qui tour à tour énerve par sa différence crânement assumée et émeut par ses facéties. Une tante avec un mari croque-mort, qui ne tricote pas des mots, ou des images, mais des fils teintés.

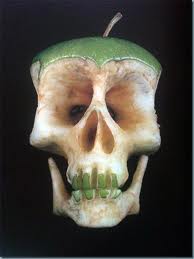

Toute la force du récit tient dans ces minuscules écarts qu’il tisse dans sa matière même. Il ne fait que tourner autour, que broder. On n’incise pas. On n’exhume jamais. Emmanuelle Pagano et Claude Rouyer ne prennent que ce qui est là, déjà donné, et l’agencent. C’est la froideur de deux bras vieux et mouillés posés sur la chaleur duveteuse et bariolée d’un tissu. C’est un rideau dentelé, presque symbole de la maison de l’âgée qui, posé facétieusement en coiffe sur l’âgée même, devient attribut de la mariée. C’est une phrase qui tourne autour de son sujet, le contraste par ce qu’il trouve à son chevet, ad minima. Dans « Le travail de mourir », en minuscules contrastes, dans un dialogue intelligent entre images et textes, où jamais l’un n’illustre l’autre, les deux auteurs nous démontrent qu’à broder avec talent, on en arrive à cependant creuser des sillons.

Et je ne brode pas du fil, je brode des histoires, des rêves, de la mémoire : du petit vent.

Emmanuelle Pagano & Claude Rouyer, Le travail de mourir, 2013, Les inaperçus.